Обязательные мероприятия для предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

1. Постановка на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду.

2. Подготовка и сдача общей экологической отчетности, декларации.

Срок сдачи в целом с 10 января до 10 марта.

Подготовка и сдача экологической отчетности: 2-ТП Отходы, Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов, 2-ТП Воздух, 2-ТП Водхоз, 4-ОС, отчет о негативном воздействии на окружающую среду в форме декларации.

Экологическую отчетность сдают все предприятия, кроме тех, кто передает отходы арендодателю по договору. В последнем случае предприятие не несет ответственности за отходы, и всю отчетность должен оформлять и сдавать арендодатель. Также не сдают отчетность предприятия, имеющие все объекты только 4 категории НВОС. В остальных случаях любая организация, вне зависимости от ее вида деятельности должна разрабатывать природоохранную документацию и вести отчетность.

Отчеты заполняются по итогам прошедшего года в специально устанавливаемых на компьютер программах и сдаются в электронном и бумажном виде:

- 2-ТП Отходы — включает расчет количества образованных и переданных другим организациям отходы, а также количество обезвреженных, утилизированных отходов на предприятии, если оно осуществляет эту деятельность. Срок сдачи до 01 февраля.

- 2-ТП Воздух — включает расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Срок сдачи до 25 января.

- 2-ТП Водхоз — расчет количества сброшенных в водоемы загрязняющих веществ, а также количество используемых водных ресурсов подземных скважин и открытых водоемах в течение года. Срок сдачи до 10 января.

- 4-ОС - для предприятий, имеющих очистные сооружения. Срок сдачи до 25 января.

- Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов - еще один отчет о движении отходов, который сдается в Областной Кадастр отходов в срок до 01 февраля.

- Декларация. Отчет о негативном воздействии на окружающую среду в форме Декларации - это сводный отчет по всем отходам, выбросам и сбросам загрязняющих веществ, а также расчет платы за негативное воздействие организации на окружающую среду. Срок сдачи до 10 марта.

3. Программа производственного экологического контроля (ПЭК), подача отчета.

Срок подачи отчета по ПЭК - до 25 марта ежегодно.

Программа производственного экологического контроля (ПЭК) разрабатывается для предприятий I, II и III категории негативного воздействия на окружающую среду согласно Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002. Однако, несмотря на то, что данный закон был принят очень давно, требования к программе до последнего времени нигде не были установлены. Ситуация изменилась в 2018 году, когда эта брешь в законе была устранена Приказом Минприроды №74 от 28.02.2018. В нем также было прописано содержание ежегодного обязательного отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК.

Сегодня наибольшие ошибки возникают при составлении планов-графиков контроля программы ПЭК (в части периодичности и методов их осуществления, местах отбора проб и методиках измерений). Эти планы-графики уже не совпадают с планами-графиками контроля ПДВ, разработанными до 2018 года. Для исключения ошибок необходимо обратить внимание на расчеты рассеивания концентраций загрязняющих веществ в ПДВ, найти все (организованные и неорганизованные) источники выбросов, концентрация загрязняющих веществ от которых после рассеивания на границе предприятия превышает 0,1 ПДК и внести их в план-график контроля ПЭК.

В целом порядок составления плана-графика контроля ПЭК может выглядеть следующим образом:

- Идентификация источников выбросов из ПДВ с учетом рассеяния.

- Определение периодичности контроля источников согласно их категории из ПДВ.

- Выбор методов контроля (инструментальные или расчетные) из специального перечня, составляемого на каждый год (например, из справочника НИИ Атмосфера). Сравнить эти методы с имеющимися в аттестате аккредитации испытательной лаборатории.

- Разработка плана-графика наблюдений за загрязнениями воздуха на постах.

- Разработка программы измерений качества сточных и (или) дренажных сточных вод.

- Разработка программы наблюдений за водным объектом.

В приказе №74 Минприроды точно обозначено что должно быть в программе ПЭК, но не написано как верно составить программу.

Ошибки влекут за собой дополнительные расходы на оплату услуг лаборатории (повторные анализы), штрафы при проверках (до 600 000 рублей) и т.д.

4. Проведение внутренних экоаудитов и подготовка к прохождению экологических проверок.

План проверок можно посмотреть на сайте Прокуратуры РФ.

Внеплановые проверки организуются как правило, при получении жалобы на организации.

В рамках внутреннего аудита делается:

- Общая инвентаризация отходов, их оптимизация. Дается консультация о возможности образования того или иного отхода;

- Проверка документов;

- Консультация о возможности улучшения процессов в части экологии;

- Разработка недостающих документов.

При документарной проверке изучаются:

- Свидетельство о постановке на государственный учет и присвоение категории.

- Удостоверения об обучении должностных лиц по программам экологической безопасности.

- Договоры на сбор, транспортирование отходов с организациями, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

- Проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ), нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), нормативов допустимых сбросов (НДС).

- Программа производственного экологического контроля (ПЭК) и отчет о ее реализации.

- Отчеты по инвентаризации источников выбросов и сбросов.

- Инструкции по обращению с отходами.

- Журналы движения отходов.

- Паспорта отходов I-IV класса опасности, протоколы анализа к ним.

- Отчетность за последние три года (2-ТП Отходы, 2-ТП Воздух, 2-ТП Водхоз) и декларация о негативном воздействии на окружающую среду.

Неудачные для предприятия проверки госорганами грозят штрафами свыше 250 тыс.руб. КОАП РФ.

5. Разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ).

Разрабатывается на 7 лет. Требуется регистрация в Росприроднадзоре только для объектов 1 категории НВОС.

Цель разработки проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) состоит в оценке степени загрязнения атмосферного воздуха выбросами конкретного предприятия.

Разрабатывать проект ПДВ необходимо всем организациям, имеющим стационарные или нестационарные источники выбросов загрязняющих веществ в воздух (станки, котельные, транспорт, пищеблоки, печи и пр.)

Работа над проектом ПДВ включает в себя два этапа:

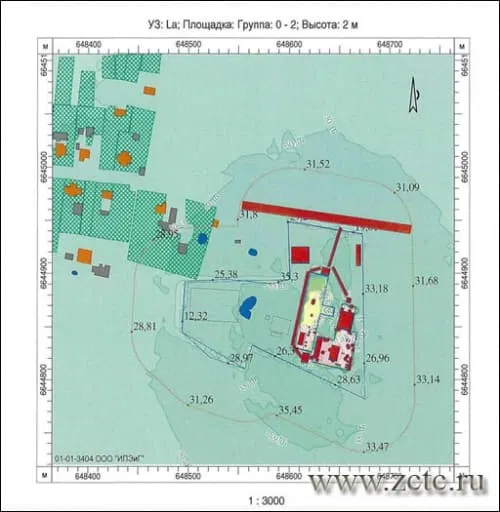

1. Инвентаризация источников выбросов. Специалист выезжает на предприятие и проводит детальное изучение работы всего оборудования, собирает информацию о количестве часов работы, используем сырье, материалах и пр. Это важнейший этап и здесь необходимо участие инженеров, способных разобраться в производстве и правильно идентифицировать как источники выбросов, так и возможный их состав. Эта информация нужна для проведения расчетов выбросов загрязняющих веществ, которые производятся с помощью специальных методик и компьютерных программ. Часто в ходе проведения инвентаризации возникает необходимость пригласить лабораторию и сделать измерения отдельных выбросов. Полученные в ходе расчетов и замеров данные вносят в специализированную программу, в ней также формируется карта предприятия, в расположенными на ней источниками.

По итогам инвентаризации оформляется Отчет, в виде текста с описанием, таблицами и картой. Форма Отчета по инвентаризации с 25 апреля 2019 должна соответствовать требованиям Приказа Минприроды России от 07.08.2018 N 352 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки".

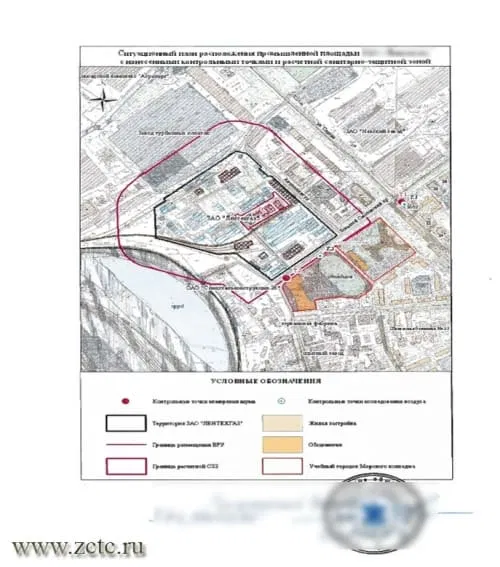

2. Разработка проекта ПДВ. Данные необходимо перенести в другую специализированную программу и провести моделирование рассеивания выбросов предприятия в окружающую среду. Программа позволяет не только рассчитать, но и графически увидеть приземистые концентрации загрязняющих веществ. Чтобы оценить уровень загрязнения устанавливаются контрольные точки: на жилой зоне, санитарно-защитной зоне, производственной площадке предприятия. В итоге можно оценить уровень предельно допустимых выбросов (ПДК) загрязняющих веществ.

По санитарно-гигиеническим правилам уровень ПДК загрязняющих веществ на жилой зоне не должен превышать 1 ПДК и 0,8 ПДК на территориях больниц, местах отдыха людей (СанПиН 2.1.6.1032-01).

При расчете концентрации выбросов необходимо также учитывать уровень фоновых загрязнений воздуха, направление и стулу ветра, максимальную температуру зимой и летом. Справку об этом получают в метеорологических службах.

Сделав необходимые расчеты и используя спецпрограмму мы получаем графические изображения и табличные данные уровня загрязнения. Теперь можно оформить текстовую часть проекта, которая служит описанием уровня выбросов предприятия.

Действие разработанного проекта ПДВ - 7 лет, если с предприятием не произошли большие изменения, увеличивающие количество выбросов загрязняющих веществ.

Все предприятия, имеющие объекты НВОС 1,2 и 3 категории разрабатывают проект ПДВ. Однако, согласовывать проекты в Росприродназоре теперь нужно только тем, у кого 1 категория - для получения комплексного экологического разрешения (КЭР). Объекты 2 категории НВОС прилагают данные расчетов выбросов к декларации о негативном воздействии на окружающую среду.

Все организации используют данные проекта ПДВ при составлении программы ПЭК.

6. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Срок установления СЗЗ - до 03 марта 2019 (старые предприятия). После установления действует бессрочно.

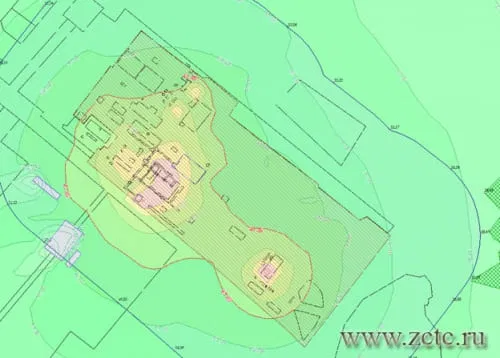

Санитарно-защитная зона (СЗЗ), выражаясь простым языком - это зона вокруг предприятия, за пределами которой уровень химического, физического и биологического воздействия на атмосферный воздух не представляет опасности для человека.

Согласно требований п.2 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» организации обязаны до 03 марта 2019 г. разработать проект СЗЗ и получить на него экспертное заключение. Также они должны провести измерения атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром предприятия и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении СЗЗ.

Кто должен разрабатывать проект санитарно-защитной зоны?

- Производственные предприятия любого размера (малые, средние и крупные);

- Транспортные компании;

- АЗС и АГЗС;

- Автомойки более 5 постов;

- Котельные;

- Пищевые предприятия;

- Складские комплексы;

- Сельскохозяйственные фермы и тепличные хозяйства;

- Застройщики. При строительстве новых объектов (до ввода в эксплуатацию) Застройщик обязан разработать проект СЗЗ, что для многих строительных организаций является неожиданностью при получении разрешений на эксплуатацию.

С чего начинается разработка проекта СЗЗ?

При разработке проекта СЗЗ учитываются данные предприятия по:

- источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- шуму;

- вибрации.

Все это может оказывать негативное воздействие на человека. Далее разработчики делают расчеты в специальных программах и предлагают место прохождения границы СЗЗ. Одновременно аргументируется и подтверждается безопасность деятельности организации для жизни и здоровья человека.

Кто выдает заключение на проект СЗЗ?

На разработанный проект СЗЗ получают экспертное заключение, затем санитарно-эпидемиологическое заключение, а далее уже согласие Главного санитарного врача. В итоге мы получаем согласованные границы СЗЗ.

Для строящихся объектов процедура разработки и согласования проекта СЗЗ попроще. Для действующих предприятий требуются достаточно длинные согласования и подтверждение расчетов проекта лабораторными замерами по воздуху и шуму, что занимает более полугода.

Проект СЗЗ необходимо разрабатывать, поскольку, если предписание надзорных органов с требованием установить СЗЗ к вам сегодня не пришло, то часто оно приходит неожиданно.

Отсутствие установленной СЗЗ это штрафы от 250 000 рублей и различные запреты.

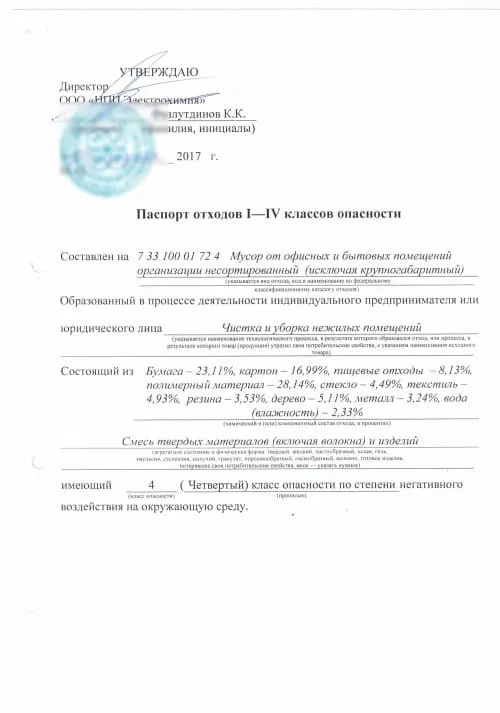

7. Паспортизация отходов I-IV классов опасности

Требуется единоразовая регистрация в Росприроднадзоре, далее паспорта бессрочны.

Разработка и согласование паспортов отходов - одна из самых часто встречаемых услуг в области экологического консалтинга. Несмотря на то, что наличие на предприятии паспортов ВСЕХ образующихся отходов (без привязки к их объемам) является обязательным по закону, будем честными - эти паспорта в реальности бесполезны и не выполняют ту функцию, которую на них возлагали. Изначально они использовались при транспортировке отходов - водитель должен был знать что он везет и какие есть правила перевозки конкретного отхода. Специальные службы в случае аварии транспортного средства, должны были быстро понять по паспорту отхода как его деактивировать и минимизировать экологический ущерб. Теперь же все, кто образуют отходы I-IV класса, обязаны иметь соответствующие паспорта и своевременно регистрировать их в Росприроднадзоре.

Все отходы сведены в Федеральный классификатор (ФККО). На предприятии их в целом можно разделить на общие и специфические.

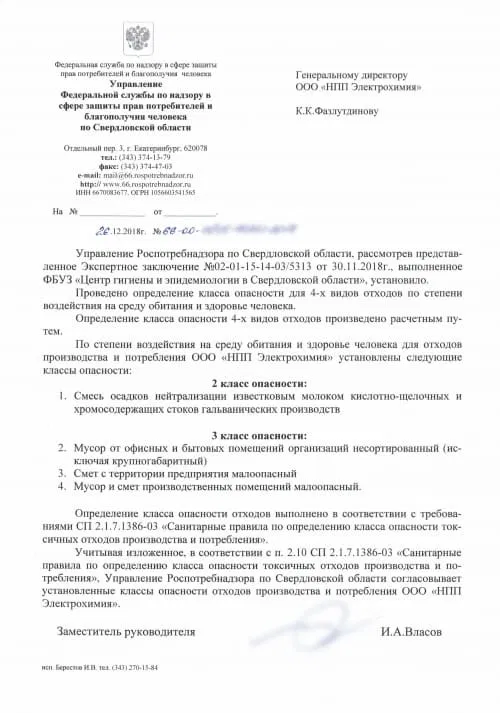

Например, для НПП Электрохимия общими отходами будут:

7 33 390 01 71 4 Смет с территории предприятия малоопасный;

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисов и бытовых помещений организации несортированный (исключая крупногабаритный);

7 33 210 01 72 4 Мусор и смет производственных помещений.

а специфическими:

3 63 485 96 39 3 Смесь осадков нейтрализации известковым молоком кислотно-щелочных и хромсодержащих стоков гальванических производств.

Возникает несколько проблем:

- Первая проблема - существование "экологических" и "санитарных" классов отходов, которые не совпадают друг с другом. Первых 5, вторых 4. Экологические классы опасности определяют потенциальную угрозу отхода для окружающей среды, санитарно-гигиенические - для человека. Экологический паспорт содержит название отхода и его код по ФККО, процесс, в ходе которого он образовался, состав, агрегатное состояние. Дополнительно указывается класс опасности и некоторые другие сведения. Санитарный паспорт (заключение Роспотребнадзора) содержит только констатацию отнесения отхода к определенному классу.

- Вторая проблема - принадлежность отхода к определенному классу необходимо подтверждать лабораторными исследованиями. Для "химических" отходов необходимы протоколы химического анализа состава, для остальных - протоколы исследования компонентного состава. Если на предприятии образуется отход V класса, для которого паспорт не требуются, исследование его все равно необходимо сделать, чтобы доказать, что паспорт действительно не требуется. Сегодня на рынке России, к сожалению, действует огромное количество "аккредитованых лабораторий", которые не проводя никакого анализа выписывают протоколы состава, т.е., фактически, делают паспорта бессмысленными.

- Третья проблема - сколько отходов паспортизовать. По идее - все. Но многие отходы невозможно проанализировать, т.к. не имеется лабораторий, у которых в лицензии были бы прописаны возможности для выполнения анализа на некоторые компоненты или химические элементы. ФККО дает возможность группировать определенные отходы в один, что иногда позволяет решить проблему. Также следует детально понимать, что уже стало отходом, а что нет. Например, сточная вода, идущая на станцию нейтрализации - еще не отход, а вот шлам, который образуется после станции - отход (если он не прописан в техпроцессах как целевой продукт).

В итоге, чтобы грамотно построить тактику паспортизации и последующей инвентаризации отходов, необходимо очень хорошо разбираться в техпроцессах предприятия на инженерном уровне.

Именно поэтому мы выделяемся среди других консалтинговых фирм - мы имеем свой штат инженеров и можем составить реальную картину по отходам на химическом предприятии, оптимизировать и паспортизовать их.

8. Разработка инструкций по обращению с отходами.

9. Разработка и ведение журналов движения отходов.

10. Получение лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности (при необходимости).

11. Разработка программы экологического мониторинга для объектов размещения отходов.

12. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

Разрабатывается на 5 лет. Требуется регистрация в Росприроднадзоре.

ПНООЛР — это расчет количества образования отходов и их передачи на обезвреживание, утилизацию, размещение на полигоне.

Разработка проекта отходов состоит из нескольких этапов:

- Инвентаризация отходов. Наш инженер приезжает на предприятие и внимательно изучает все технологические процессы в ходе которых образуются отходы. В зависимости от рода деятельности предприятия мы присылаем инженера того или иного профиля.

- Изучается (или составляется, при отсутствии) карта-схема мест накопления и хранения отходов, проверяется наличие паспортов отходов I - IV класса опасности и договоров на их вывоз лицензированным организациям.

- На основании полученных данных, используя утвержденные методики, производится расчет объема отходов организации, формируются таблицы нормативов отходов по подразделениям предприятия, делается общее предложение о необходимом лимите размещения отходов на полигоне.

Необходимо упомянуть, что с 2019 года отходы, которые относятся к твердым коммунальным (ТКО), например мусор от офисных и бытовых помещений, необходимо передавать Региональному оператору.

Кому требуется разрабатывать ПНООЛР?

Однозначно предприятиям I категории НВОС, а также предприятиям без категории не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства (до 250 человек, до 2000 млн. рублей в год), бюджетным организациям (различным МУП, ТСН). Также потребуется ПНООЛР на период строительства.

Разработанный ПНООЛР передается на согласование в Росприроднадзор или Министерство природных ресурсов на согласование. После его прохождения выдаются утвержденные нормативы отходов и лимиты на полигон.

Читайте также статьи

Влияние хрома на организм

Воздействие хрома на организм человека. Польза и вред.

Влияние меди на организм

Воздействие меди на организм человека. Польза и вред.

Методы нейтрализации сточных вод

Общие сведения о методах нейтрализации вод на гальваническом производстве

Хотите стать нашим клиентом?

Просто оставьте Вашу заявку, заполнив форму справа и мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Спасибо!

Отправляя заявку, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных. Ваши данные под защитой.